![]()

![]()

テクノロジーで新たな表現を切り拓く、ライゾマティクス初の大規模個展

スペシャルインタビュー:真鍋大度・石橋素(ライゾマティクス)

聞き手:長谷川祐子(キュレーター) 2021年2月15日取材

人間とテクノロジーの関係を探求しながら、メディアアートの領域を超えて活動し、Perfumeや野村萬斎、研究者らとのコラボレーションでも知られるrhizomatiks(ライゾマティクス)。設立15年を迎える2021年春、美術館における初の大規模個展「ライゾマティクス_マルティプレックス」(2021年3月20日~6月20日22日まで延長)が東京都現代美術館で開催されます。本展企画者の長谷川祐子を聞き手に、ライゾマティクスで研究開発部門「Rhizomatiks Research」を共同主宰する真鍋大度さんと石橋素さんにお話を伺いました。

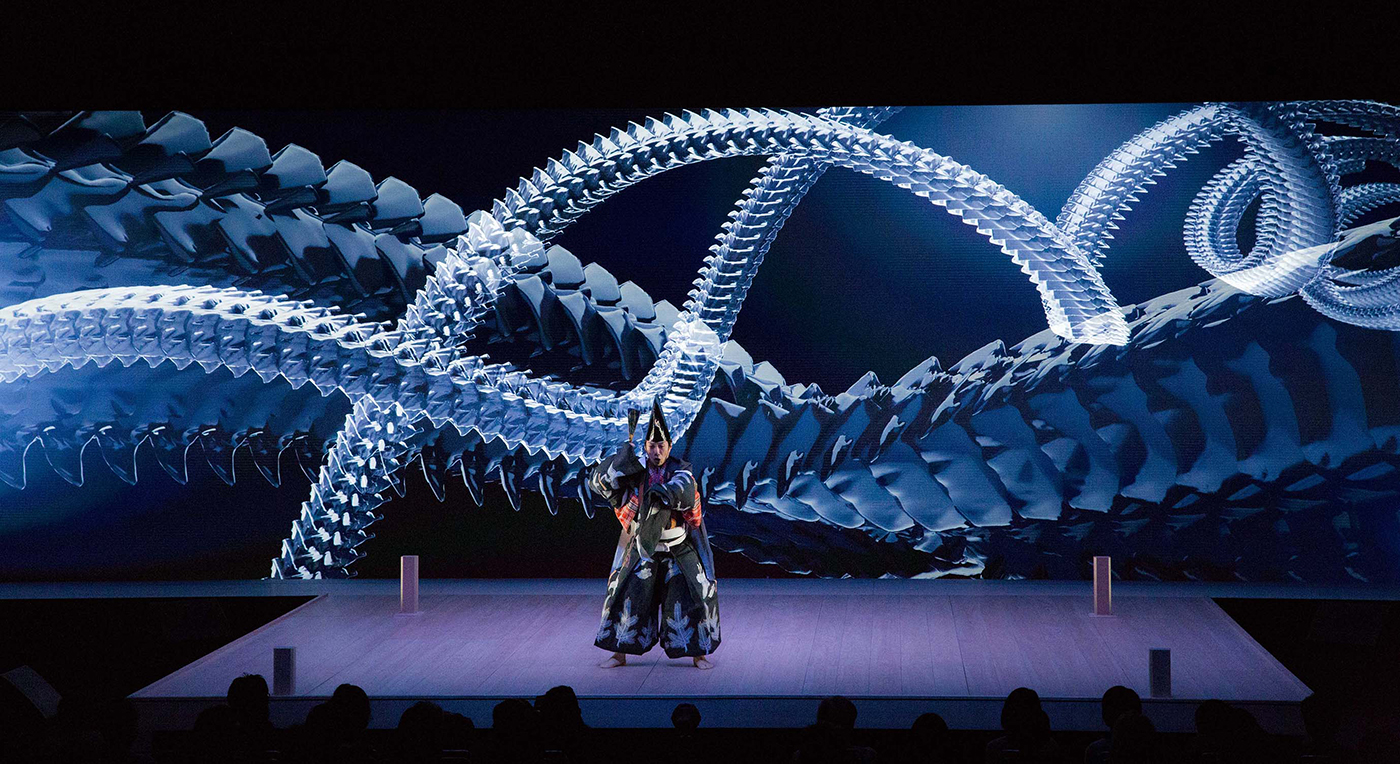

野村萬斎 × 真鍋大度《FORM》2017年1月2日~3日 東京国際フォーラム © Hiroyuki Takahashi / NEP[参考図版]

狂言師・野村萬斎と真鍋大度による「三番叟」。野村萬斎の動きを3Dスキャン、モーションキャプチャ、機械学習技術でデータ収集し、高次元のデータを2次元、3次元に低次元化してリアルタイムで映像に変換した。

ライゾマティクスとは誰か

長谷川 今日はまず読者の皆さんに向けて、ライゾマティクスとはどんなコレクティブなのかをお話しいただけたらと思います。さらにPerfumeのライブ演出のテクニカルサポートなど、よく知られるコラボレーションや創作プロセスについての考え方、そして今回の「ライゾマティクス_マルティプレックス」展のお話をできれば幸いです。

真鍋 ライゾマティクスは、僕と東京理科大学での元同級生ら、そして僕が後に学んだIAMAS(国際情報科学芸術アカデミー)の元同級生で立ち上げました。当初はウェブサイトや広告の受注制作で資金をつくり、その資金で、テクノロジーを用いた自分たちの実験的プロジェクトを続けていました。2010年以降は、後者寄りのプロジェクトが産業・エンタメ・広告業界等からの要請で実現できる機会も増えていき、さらに活動領域が拡がりました。

石橋 僕は途中から合流し、真鍋くんたちと研究開発や実験的プロジェクトを続けています。活動体としてみたライゾマは、50人弱のメンバーで、コンピューターサイエンスやシステム制御、建築、プロダクトデザイン、グラフィックデザインなど多様なバックグランドの人たちが集い、ソフトウェアもハードウェアも映像も機械も、全てを組み合わせて新しい表現をつくる点が特徴だと思います。

Squarepusher《Terminal Slam》2020年[参考図版]

架空のMR(複合現実)グラスを用いて街中から広告を排除するというコンセプトのもと制作した真鍋大度監督のMV。2020年アルスエレクトロニカ佳作入賞

長谷川 内部での協働に加えて、アスリートやミュージシャン、伝統芸能の演者や科学研究者など、多様な表現者や専門家とのコラボレーションも特徴ですね。

真鍋 比較的短期間で協働するケースでは、ビョークやスクエアプッシャーのミュージックビデオ参加などがあります。実験的志向をもつ者同士、互いのスキルセットによる「セッション」で作品をつくる感覚です。他方、PerfumeやELEVENPLAY、狂言師の野村萬斎さんらとの仕事のように、長期の研究開発を伴うコラボレーションがあります。ひとつの演目や仕組みを繰り返し実践して精度を上げていく中では共通言語が増え、より挑戦的なことができる可能性もあります。たとえば2015年にELEVENPLAYと制作し、2021年版も上演した《border》は、デジタル×アナログや、バーチャル×リアルを行き来して取り組んできた中で、本当の意味でそれらの境界を認識することができた作品だと感じています。

Rhizomatiks Research × ELEVENPLAY《border》2015年 Photo by Muryo Homma[参考図版]

MR(複合現実)技術とモビリティ技術を駆使し、リアルタイムのダンサーとバーチャルなデータ上のダンサーがシームレスに移り変わり、リアルとバーチャルの境界を鑑賞者が認識できなくなる体験型ダンス作品

石橋 僕もダンサーとの協働は常に刺激になります。たとえばテクノロジーを用いて、誰がみても「あ、面白い!」となるモノや動きを実現することはできるのですが、実際に展示や舞台でどうみせるかを考える際は、また違う視点が必要になる。そうしたとき、身体で表現するダンサーや振付師とのコラボレーションは、「そう使うと印象的になるんだ」という驚きがあります。そこからさらなる発想に火がつけばいいな、と思いながら臨んでいます。

「可視化と実装」から考える少し先の未来

長谷川 ライゾマの表現は視覚的に洗練されており、美学的にも優れていますが、制作はどんなプロセスで行われるのでしょう?

Daito Manabe + Yusuke Tomoto + 2bit《chains》2016

Exhibition view: “GLOBALE: New Sensorium – Exiting from Failures of Modernization” Courtesy of ZKM | Karlsruhe Photo by Tobias Wootton and Jonas [参考図版]

BitCoinの自動取引を行うソフトを開発し、取引の様子を可視化・可聴化したインスタレーション

真鍋 多くの場合はデータドリブン、まずデータありきでつくっていく感じです。ダンサーとのコラボレーションであれば、まずその動きのデータを取得し、これをビジュアルや音にどう変換するかを考えます。また、2013年に東京都現代美術館「うさぎスマッシュ展 世界に触れる方法(デザイン)」で展示した《traders》は、リアルタイムの東証株式市場売買データと、ソフトウェアによる自動取引の売買データを視覚化したインスタレーションでした。当時は「AI」という言葉が社会に浸透し始めたころですが、自動取引はすでに導入されていて、この状況を可視化したいと考えました。ここで大事なのは、社会風刺や啓蒙するだけでなく、現実に動くシステムをつくり実装してしまうことです。このときは美術館のルール上、リアルな自動取引は展示不可だとわかり仮想取引にしましたが、社会的な定義やルールの確立前に現実に分け入って実験し、5年、10年先に起こりそうなことを、少し先駆けて見せるというのが僕たちのスタイルです。

長谷川 ライゾマの表現には、いま起きていることの可視化や、そこからの「予兆」によって思考をうながす批評性があると思います。現代社会では、各所で不可視の出来事やシステムが動いています。それらを独自の表現で視覚化することは、私たちの環境をよりリアリティをもって知る意味でも重要でしょう。

「ライゾマティクス_マルティプレックス」展に向けて

長谷川 今回、美術館での初の大規模展をどのような場所にしたいですか?

真鍋 まず僕たちの話をすると、10数年続けてきた中で、実は個別のプロジェクトが結びついて今があることを振り返り、それこそ可視化できる良いチャンスだと思いました。また、コロナを巡る状況の中、実際のリアルスペースに足を運んで作品をみてもらえる点でも、皆さんに貴重な体験を提供できればと思います。また展覧会はオンラインでもリアルタイムで見られる形を考えていて、ハイブリッドな鑑賞体験の場を通じ、僕らが目指すビジョンのようなものが感じられる場にしたいです。

【新作】≪RTK Laser Robotiks Experiment≫2021年

東京都現代美術館の中庭では、上空に存在する人工衛星の位置をレーザーで差し示すロボットが自動走行している。 撮影:塩原洋

石橋 具体的には2つの新作と、進行中のプロジェクト紹介、2011年に発表した「particles」のアップデート版、そして従来作のアーカイブ展示という構成を考えています。アーカイヴについては、普段見ていただいているのが最終形とすれば、今回はそこに至る試行錯誤を含め、プロセスの面白さも知っていただける場になればと思います。僕たちはライブ的な表現が多い印象があるかもれませんが、自分たちにとっては本番に至るこうしたプロセスこそ「ライブ」だとも言えるので、今回そこを皆さんと共有できたら幸いです。

【新作】Rhizomatiks × ELEVENPLAY《multiplex》2021年 Photo by Muryo Homma

MIKIKO率いるダンスカンパニー「ELEVENPLAY」のダンサーの動きをモーションデータ化し、映像プロジェクションや動くロボティクスとともに構成したインスタレーション

真鍋 他にも、たとえばオンライン観賞では虚実を判別しづらく、リアルに来場して初めて確かめられるような仕掛けも考えたいですね。会期の長い美術展では残念ながらダンサーの常駐などは難しいですが、動くオブジェクトなどを活かす案も検討しています。また、来場者の行動も何らかのデータとして展覧会に取り入れられたらと思います。美術展の会場は、データをとる場所としても面白い場だと感じます。

石橋 そうですね。開幕が完了ではなく、約3か月の会期を面白く使えたらと思います。

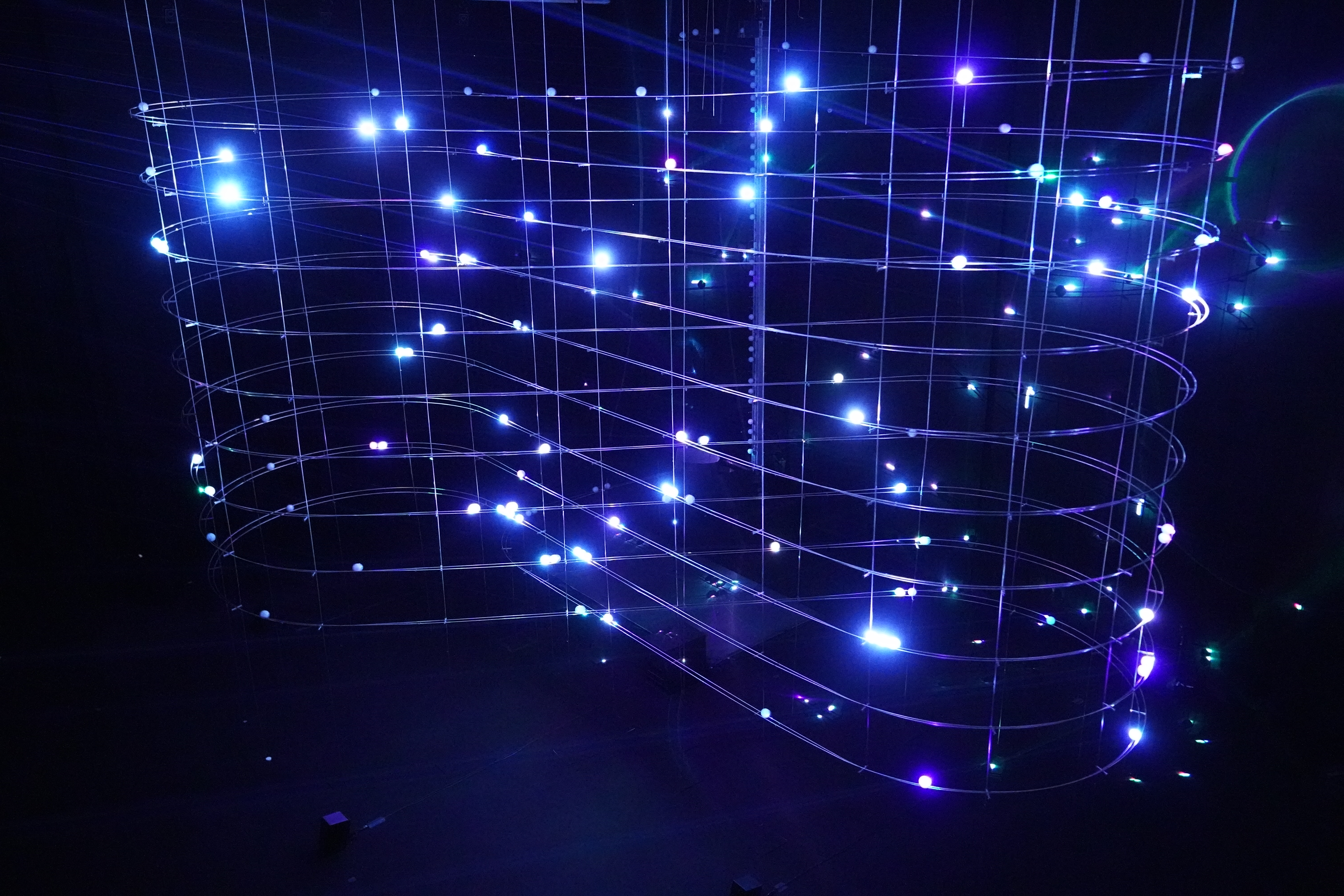

【新作】《particles 2021》2021年 Photo by Muryo Homma

国内外で多数の受賞をした《particles》(2011年)が新作としてアップデート。レールを転がるボールの位置を正確にトラッキングするレーザー照射が、立体的な残像の視覚表現を実現

これからのテクノロジーと向き合うために

長谷川 インターネットは私たちの意識やコミュニケーションのあり方を大きく変えましたが、そこには様々な弊害もあるように思います。自らの意思で好きなものを見ているはずが、実は情報がコントロールされていたり、自分の情報が知らないうちに外部へ流れてしまったり。こうした状況はどうとらえていますか?

真鍋 インターネットのエコシステムが完全に壊れてしまっていると感じます。フェイクニュースや陰謀論がこれだけはびこるのも、それらがすでにビジネスになってしまったからで、それを支えているのはターゲティング広告や個人情報の収集でしょう。それはちょっとおかしいだろう、と思っていたところに、最近、クリプトアート(CryptoArt)と呼ばれる、ブロック・チェーン技術を使ったデジタルアートの仕組みが出てきて、ここに解決の糸口があるのではとリサーチしています。データの「唯一性」を証明可能な技術、Non-Fungible Token(NFT)を活用する点が特徴で、毎週のように新たな議論が生まれています。まだその正しさ自体よく分かっていない、そんな新しい仕組みだからこそ注目したいです。

【新作】《NFTs and CryptoArt-Experiment》2021年 Photo by Muryo Homma

CryptoArtと呼ばれるNFT(代替可能な暗号通貨)によって永続性、相互作用性、唯一性を保証し価値を担保されたデジタルアート作品

長谷川 データドリブンというお話もありましたが、データというものの可能性をどうとらえていますか。

真鍋 デジタルデータは、アルゴリズム次第で音や映像などいかようにも変換できる自由度に魅力を感じます。また、これまで楽曲に合わせたミュージックビデオをつくる、映画に合わせて音をつけていくという関係性のオーディオビジュアル表現があったとすれば、デジタルデータドリブンではその即時性も含めて、音や映像、ときには振りつけなども並列でヒエラルキー無しにつくれる。もともとそこに可能性を感じたことが、今の活動につながったとも言えます。石橋さんはどうですか?

石橋 僕からは再びコラボレーションについての話ですが、協働においてデータが役立つ側面を実感しています。言葉で説明するより、数値で明確になると誤解も少なく、ソフト屋、ハード屋などの領域をまたいでスムースに話が進みやすい。あやふやさを無くして余計なトラブルを減らせる点でも、こうしたやり方には一定の良さがあると思っています。

長谷川 AIが世の中をどう認識しているかを考えたとき、音も画像も全てデータなのですよね。音のデータを視覚的なものに変換できる、さらにそれを匂いに変換できるかもしれない、などと考えると、情報としての遺伝子というフィジカルなものと、データそのもの、つまりフィジカリティーのないものとの往還が自由にできる時代になりつつあるのでは、とも思います。 また、人間が互いの「信用」を築くために大変な努力と手間を払ってきた領域が、データ化によってある意味で軽量化されていく。そこからより大規模なネットワークが可能になり、たとえば全く異なる芸術とビジネスが手をとるようなことも生じるかもしれません。テクノロジーが人間性を排除していく、というナイーヴな考え方ではなく、どう使いこなしていくかというところから、知的な最適化を図っていく。そうした線上に、私はライゾマを位置づけたいと考えています。

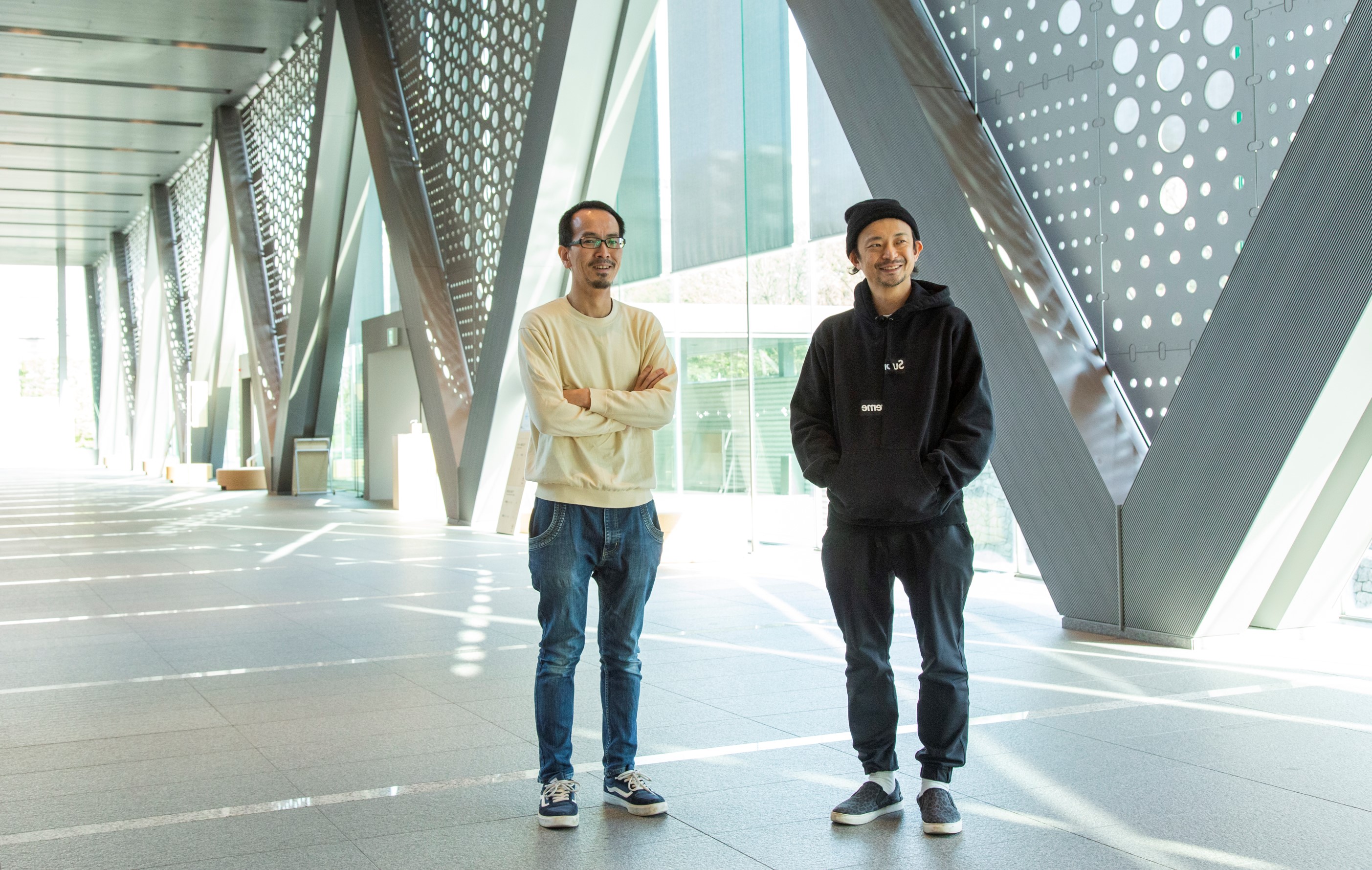

東京都現代美術館のエントランスホールにて 撮影:塩原洋

文・構成:内田伸一

真鍋大度・石橋素(ライゾマティクス)

Photographer: Akinori Ito

Stylist: Miter Shinichi

Hair and makeup: Asami Nemoto

真鍋大度(まなべ だいと) ライゾマティクス主宰、株式会社アブストラクトエンジン取締役。 1976年東京都生まれ。アーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマ、DJ。 東京理科大学数学科、国際情報科学技術アカデミー(IAMAS)卒。2006年株式会社ライゾマティクス設立。身近な現象や素材を異なる目線で捉え直し、組み合わせることで作品を制作。アナログとデジタル、リアルとバーチャルの関係性、境界線に着目し、デザイン、アート、エンターテイメントの領域で活動している。

石橋素(いしばし もとい) ライゾマティクス主宰、株式会社アブストラクトエンジン取締役。 1975年静岡県生まれ。エンジニア/アーティスト。 東京工業大学制御システム工学科、国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)卒。 デバイス制作を主軸に、数多くの広告プロジェクトやアート作品制作、ワークショップ、ミュージックビデオ制作など精力的に活動を行う。

石橋素(いしばし もとい) ライゾマティクス主宰、株式会社アブストラクトエンジン取締役。 1975年静岡県生まれ。エンジニア/アーティスト。 東京工業大学制御システム工学科、国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)卒。 デバイス制作を主軸に、数多くの広告プロジェクトやアート作品制作、ワークショップ、ミュージックビデオ制作など精力的に活動を行う。

インタビューバックナンバー

- 「恵比寿映像祭2024」を俳優の鈴木拡樹さんが訪問 「月へ行く30の方法」というテーマに込められた思いとは?

- 開館40周年を迎えた東京都庭園美術館を植物でめぐる

- 「ハイパー江戸博 明治銀座編」沓沢学芸員×谷口勝也さんインタビュー

- 野老朝雄さんインタビュー

- 李琴峰さんインタビュー

- 蜷川実花さんインタビュー

- 「ハイパー江戸博」春木学芸員 × 谷口勝也さんインタビュー

- 都築響一さん × おかんアート

- みうらじゅん さん × 望月昭秀さん

- 現代アートチーム 目 [mé] インタビュー

- 篠山紀信さんインタビュー

- ライゾマティクス 真鍋大度さん・石橋素さんインタビュー

- 大野和士さんインタビュー

- 現代アートチーム 目 [mé] インタビュー

- 香取慎吾さんインタビュー

- 山本美月さんインタビュー

- 篠原ともえさんインタビュー

- 小塚崇彦さんインタビュー

- 古坂大魔王さんインタビュー

- 檀れいさんインタビュー

- 貫地谷しほりさんインタビュー

](https://www.rekibun.or.jp/wp-content/uploads/2023/04/museum_logo01_off_ccbt.png)