2021年、『彼岸花が咲く島』で第165回芥川龍之介賞を受賞した、李琴峰(り・ことみ)さん。日本語を母語としない作家としては史上2人目の受賞となり、大きな話題を集めました。

台湾で生まれ育った李琴峰さんが、独学で日本語を学び始めたのは15歳の時。2013年から日本に移り住み、2017年に日本語で初めて書いた小説『独り舞』が文芸誌の新人賞優秀作を受賞し、デビュー。以来、新宿二丁目を舞台に様々な人々が行き交う『ポラリスが降り注ぐ夜』(2020)など、多様な性的アイデンティティを持つ人々や日本に暮らす外国人などの姿を、国家や歴史、文化の様相と絡めながら日本語で著しています。

李琴峰さんは先日、「だれもが文化でつながる国際会議」(2022年6月28日〜7月7日開催)の本会議「セッション2」に登壇、『ダイバーシティとの対話:多様な差異の包含・協働と文化関係の可能性』をテーマに講演を行いました。会議終了後、さらに李さんにインタビューを行い、「ダイバーシティ/多様性」について考えるヒントをうかがいました。ここでは、国際会議とインタビューで李琴峰さんが語られたことを再構成してお伝えします。

人間の多様性は我々の想像を遥かに超えている

7月3日の国際会議では、李琴峰さんはまず、「ダイバーシティや多様性を推進しようと言うのは簡単なことだが、実際は非常に難しいこと。それでも私たちにできることは何か」という問題提起から「私たちは『人間の多様性は我々の想像を遥かに超えている』という事実を受け入れるところから始めないといけない」と語り始めました。

李 日本に暮らしている人たちは、日本文化、東アジア文化、引いては西側諸国の欧米文化には比較的親しみがありますが、それ以外の文化圏はあまり想像ができていないのではないかと思います。だから人間は「あらゆる差異を受け入れるようにはできていない」、「自分は無知である」ということをまず前提にしないといけないと思っています。

例えば、イスラム教で女性がブルカ、ニカブといったヴェールを着用することに対して、欧米では女性差別ではないかと時々議論の的になりますが、アフリカには男性が女性に鞭を打つ風習や女性割礼の儀式を行う民族や地域があったりと、人間の文化・伝統・習慣は多種多様です。その国や地域の宗教や伝統・慣習に対して、『文化』と『差別』の境界線はいったいどこに引くべきかということは、非常に難しい問題です。

そして、「多様性」と「疾患」「犯罪」の境界線はどこにあるのか。ご存知のとおり、同性愛はわずか30年、40年前まで、性同一性障害は10年ほど前まで、精神疾患とされていましたが、現在はそうではなくなりました。何が疾患で何がそうでないか、何が犯罪で何がそうでないか、そういう定義や境界線・線引きは、常に時代によって、そして文化によって違うということをまず知らないといけない。そして大事なのは、誰がその境界線を引く権力があるのか、犯罪行為かそうではないかを決めているのか、ということです。

そしてもう一つ難しいことがあって、差別用語とされている言葉をなるべく使わず、政治的に正しい言葉、ニュートラルな言葉に置き換えようという「ポリティカル・コレクトネス」という動きがあります。それは正しいのですが、どこまでそれを貫かなければならないかというのは、思うより難しい問題です。何が正常で、何がそうでないかという価値観は時代によって変わるからです。

フェミニズム運動の歴史を振り返っても、権利促進の主体となっていたのは主に中産階級の白人女性たちで、黒人やセックスワーカー、レズビアン、トランスジェンダー女性などは、可視化されてこなかったという問題がありました。今では「インターセクショナリティ」という概念も登場し、色々な女性がいて、それぞれが抱えている問題や違いを細かく見ていかないといけない、という議論になってきている。

このように多様性の尊重、差別の解消、権利回復運動には、常に限界というものがつきまといます。我々の想像力には限界があり、見えない文化圏というものが常に存在するため、その先にいる人々の生活や風習を想像するのが難しい、というのが非常に限界を感じるところです。

私たちが目指すものは何なのか?

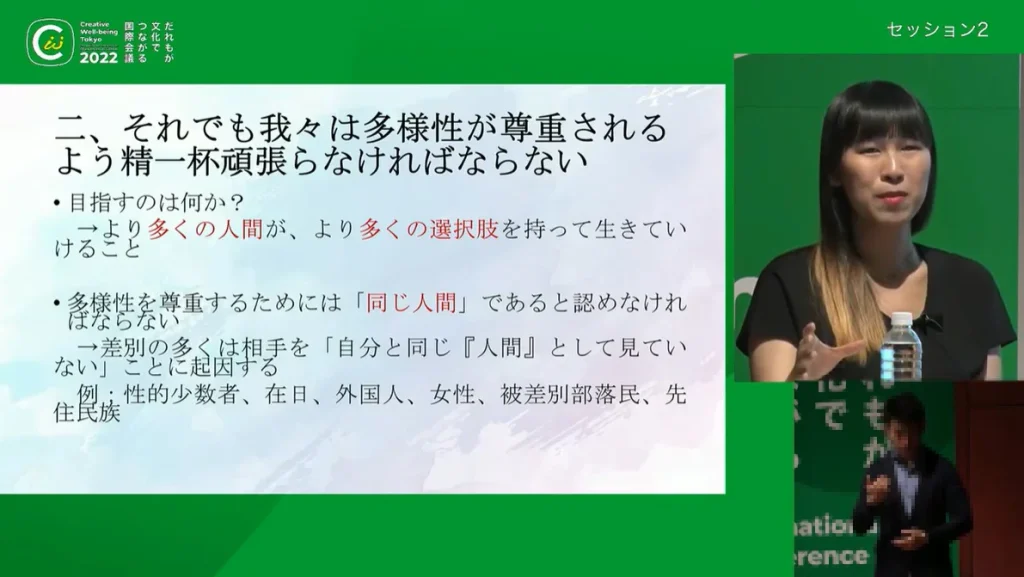

「それでも私たちは多様性が尊重されるよう精一杯頑張らなければならない」と李さんは続けます。

李 より多くの人間が、現状よりも多くの選択肢を持って生きていけること、恐らくこれが一番大事なんじゃないかなと思います。すべての人間がすべての選択肢を持って生きていくことは無理ですが、現状よりもより多く、より多くという努力は出来るんじゃないかなと思っています。

そのためには、他者を想像する力を養うことが必要です。差別は、相手を自分と同じ『人間』として見ていないことに起因することが多く、相手も感性や知識を持ち、傷つく、同じ『人間』であると想像することが大事です。

では、他者に対する想像力はどのように養うことができるのか、それには創作作品が大きな役割を果たすのではないかと思っています。どうしても私たちの人生は、限られた空間、限られた時間しか生きられないので、例えば小説、映画、アニメ、ドラマなど、創作物に触れることによって、他者の生、他者の苦しみ、他者の悩みを想像することができます。

みんながより自由に生きる社会を目指すというのが多様性尊重の主旨であり、「0か100か」でも「ゼロサムゲーム」でもありません。ただ対話しようとか、理解を増進しようと言うだけでも不十分で、「意識・制度の変革」を目的とする対話と理解増進が大事になってくるのではないでしょうか。

他者を理解するための想像力を養うには芸術が有効

── さきほどの国際会議で「すべての差異を認め合うことは無理だけれど、よりよくという所を目指していくことはできるのではないか」というお話をされました。李さんが書く小説でもそのような物語が展開しますが、どのように物語を作られているのですか?

李 やはり、経験と観察ですね。自分自身の経験を他の形に変えて描いたり、周りの人たちや見えている世界を観察し考察を深めたりすることが、作品の世界につながっていくと思います。

あと大事なのは、「違和感」を大事にすること。誰もが他者や社会、世界といったものに、何かしら違和感をふとした瞬間に覚えることがあると思うんですよ。

私の場合は、その機が熟せば一つの作品のきっかけになる。たとえば『生を祝う』(2021)では、私たちは同意を得ずに生まれてきたという違和感が、この小説に現れていると思います。

「違和感」を表現する方法は一種類ではなく、私はたまたま小説を選び取ったという感じです。方法論としては他の手段でもいいかもしれない。音楽だったり絵画だったり映画だったり。それが自分はできないし、私は言葉を愛していて、文学という形が一番しっくりくる手段なので小説を書いています。

── 『彼岸花が咲く島』では、「ニホン語」と「女語(じょご)」という2つのことばが話されている架空の島が舞台で、島の外からやってきた少女が話すのは「ひのもとことば」と3種類の言葉が混在しています。言語の持つ面白さや表現で意識されたことは?

李 「彼岸花が咲く島」は、言語的な実験をした作品なんです。日本語と中国語を融合して一つのクレオール語ができたらどうなるかみたいな。

文学は映画と違って音は出ませんが、言語は基本的に音声言語が先にあって、文字が後についてくるものなんです。日本語と中国語のクレオールができたらおそらく日本語の文字だけでは表せないような音も出てくると思います。小説には文字という枠の中だけで表現するという制限があるので、その枠の中で実験しました。

なので日本語しか読めない方も、100%はわからなくても、なんとなくはわかるのではないでしょうか。漢字を見てなんとなく意味が伝わるとか、それでいいんですよ。

この小説を中国語に自分で翻訳したのですが、本当に難しかったです。通常の翻訳出版なら、時間がかかってもいいものなのですが、芥川賞をとったので早くしろと言われ、1年でなんとかしました。

── この本では、島の統治者(ノロ)は女性で、男性はノロにはなれないですね。視点の逆転でしょうか?

李 単純に逆転すればいいということでもないと常々思っているんです。SFなどでも立場を逆にした「女尊男卑」の小説はあるんですけれども、それとは違うことをやりたいなと。『彼岸花が咲く島』では、歴史から得た教訓を生かして過去よりは島の生活は良くなった、それでも排除されて苦しんでいる人がいる。じゃ、どうすればいい? という終わりのない問いかけが小説の中にあるんじゃないかと思っています。

── ダイバーシティを実現していくために必要なこととは?

李 多くの読者から「共感しました」という感想をよくいただきます。「共感」は大事なことですが、それだけじゃ足りないと思っています。人間は何に共感するかというとやはり自分に近い人に共感するわけです。共感にすべての価値を置くと、結局マジョリティが共感するようなコンテンツが大量生産される。それじゃあ数の暴力じゃないかという話なんですね。それに、多様性=自分とは違う他者に触れるという目的には至っていない。自分に近しい表現物への共感にすべての価値を置いたら、既存の価値観の大量生産にしかならないのです。

また、被害者や加害者といった分断をつくりだすのも共感の力です。自分はこちら側に近いから共感してしまう、向こう側は敵だみたいな。共感の「感」、すなわち感性だけではダメで、理解の「理」、理性や知識が必要です。そもそも何が問題なのかを理性で考えないといけない。感情的に動くとどうしてもこちら側とあちら側に分かれてしまいます。だから共感よりもう一歩先に踏み出して、異なるものへの想像とか理解が必要だと思います。

民主主義の国というのは、投票制で多数決が力を持ちやすい社会制度だから、必然的に少数派の声を排除してしまう弊害がある。だからより丁寧に少数派の声に耳を傾けないといけないと思っています。

例えば外国人を例に言うと、コンビニの従業員や技能実習生など、日本を支えている外国人は周りにたくさんいますよね。本当は身近にいるけれどほとんど可視化されない、あるいは芸術や文学表現になかなか登場しないという状況は何とかしないといけないんじゃないかなと思います。外国人だけでなくLGBTもそうで、友人や知り合いの中には誰かしらいるはずなのになかなか可視化されない、社会の変革につながらないというのが、やっぱりもどかしいんです。私にとって、文学や芸術は楽しいということももちろんあるのですが、そこに芸術的使命というものがあるんじゃないかと考えています。

聞き手:白坂由里 構成:編集部

プロフィール

李琴峰(Li Kotomi)

日中二言語作家、翻訳者。1989年台湾生まれ。2013年来日。17年、初めて第二言語である日本語で書いた小説『独り舞』(講談社)で第60回群像新人文学賞優秀作を受賞。19年『五つ数えれば三日月が』(文藝春秋)が芥川賞、野間文芸新人賞の候補に。21年、小説『ポラリスが降り注ぐ夜』(筑摩書房)で第71回芸術選奨新人賞を受賞。同年、小説『彼岸花が咲く島』(文藝春秋)で第165回芥川龍之介賞を受賞。他の著書に『星月夜』(集英社)、『生を祝う』(朝日新聞出版)がある。新刊では8月、エッセイ集『透明な膜を隔てながら』(早川書房)刊行。『ポラリスが降り注ぐ夜』(ちくま文庫)『独り舞』(光文社)文庫化。また、自身の小説を中国語に翻訳して台湾で出版したり、台湾の作家の小説を日本語に翻訳したりと、二つの言語を行き来する。7月、台湾の作家・李屏瑤の小説を翻訳した『向日性植物』(光文社)刊行。

https://www.likotomi.com/

フォトギャラリー