上野にある東京文化会館と恵比寿にある東京都写真美術館。2024年4月に新たに設置された社会共生の専任職員として働く月橋朋子さんと舟之川聖子さんに話を聞きました。東京文化会館は音楽や舞台芸術のホール、東京都写真美術館は写真と映像の美術館、と扱う分野は違いますが「より多くの人に文化芸術を届けたい」という思いは共通しています。入団の経緯や仕事の魅力とは? お二人にうかがいます。

※部署名と肩書は取材当時のもの

(前編はこちら)

「ぜひきてください」と胸を張って言える施設にしたい。月橋朋子さん

0歳から楽しめる「ミュージック・ワークショップ」や音楽鑑賞に不安のある人も安心して楽しめる「リラックス・パフォーマンス」など、東京文化会館ではこれまでにもさまざまな人が音楽を楽しめるプログラムを行っています。2024年4月、月橋さんが採用されてからは社会共生プロジェクトチームが始動しました。館内7つの部署からそれぞれメンバーが集まり、10名で毎月会議を行いながらアクセシビリティ向上の取り組みを推進。たとえば、やさしい日本語版の施設紹介パンフレットや触知図の制作、ロービジョンの方の網膜に投影して視覚を支援する機器や遠隔手話通訳サービスの導入などを整備中です。月橋さんはそのチームリーダーとして、各部署間を調整しながらプロジェクトを率いています。

前職でも音楽ホールに勤めていた月橋さん。社会共生担当に応募したのは、前職での経験が大きかったと言います。特に印象的だったのは、小学校でアウトリーチコンサートを行った際に、担当の先生が「いつも静かにしていられなかった子が、最後までじっと座って音楽を楽しんでいたことが信じられない」と涙を浮かべていたこと。そのとき、よかったという思いと同時に「ぜひホールにもきてください」と胸を張って言えたらどんなにいいだろうと、歯がゆい思いをしたそうです。

「日本の多くのホールは、演奏中は静かにすることが求められる場所。すべての人が安心して一緒に音楽を楽しめる環境ではないのですよね。その経験から、あらゆる人に『ぜひきてください』と言えるホールを目指したい、と思うようになりました」

東京文化会館では、自館の取り組みだけでなく「パートナープログラム」を通じて他団体とも協力しています。このプログラムは、貸し会場の利用者にもアクセシビリティの取り組みを広める活動。将来的には日本中の文化施設でアクセシビリティが整うことを目指しています。また、社会共生プロジェクトチームのメンバーを中心に現在、小ホールと大ホールの触知模型の制作も計画中。完成したら各ホールのホワイエに設置を予定しています。

「視覚に障害のある人に使っていただきたいのはもちろんですが、いろんな人に触ってもらいたいです。たとえば触知模型に初めて出合った人が『東京文化会館にこんなものがあったよ』とだれかに話すことで、また広がりが生まれるかもしれません」

まずは多くの人に取り組みを知ってもらうことも重要だと考える月橋さん。日本中の文化施設でアクセシビリティが整う未来を目指し、日々奮闘しています。

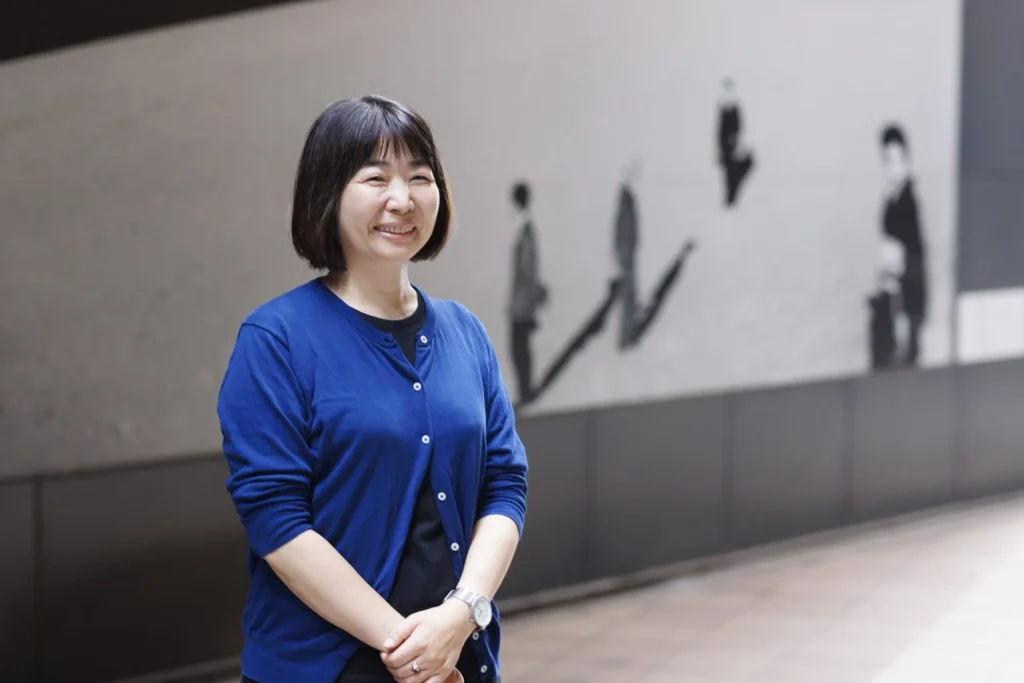

選択肢を増やす仕事。舟之川聖子さん

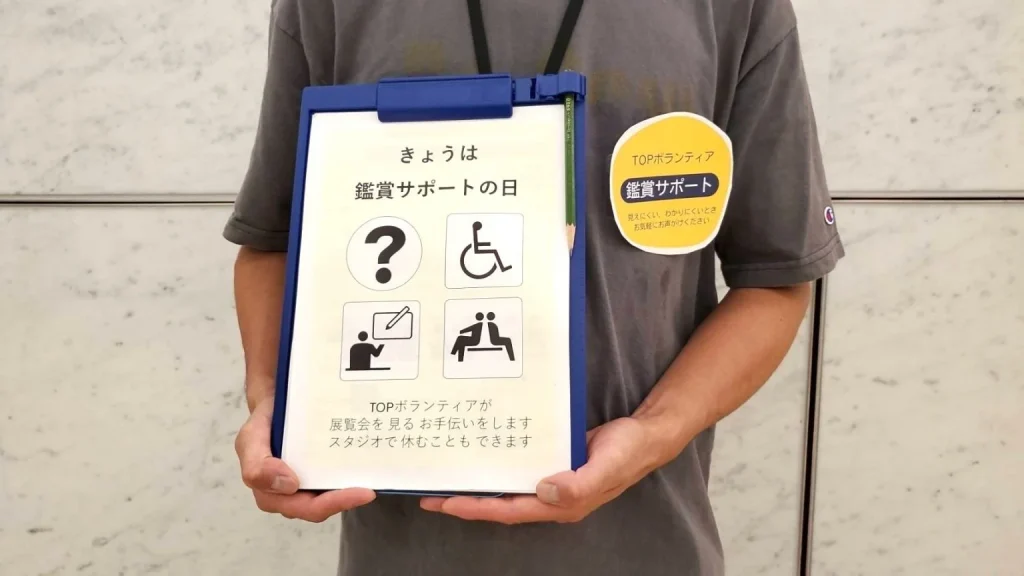

これまでも補助犬の同行、授乳室の設置、筆談器や車椅子の貸し出しなど館内のバリアフリーや手話通訳付きギャラリートークの実施などに注力してきた東京都写真美術館。舟之川聖子さんは2024年5月に入団して以降、館内のアクセシビリティに関する取り組みの発信や向上に努めています。

もともとフリーランスで「鑑賞対話ファシリテーター」という肩書で活動していた舟之川さん。学びの場で企画や進行を務めるファシリテーターとして重視していたのが「一人ひとりがその場で安心して自分らしくいられ、よい体験をして帰れること」でした。また、2022年~2024年に北区田端にあるユニバーサルシアター、Cinema Chupki Tabata(シネマ・チュプキ・タバタ)(*)のプロジェクトに、コーディネーターとして参加したことも現在につながっています。

「そのプロジェクトでは、私は視覚や聴覚に障害のある人たちと一緒に仕事をしました。かれらと接するなかで、伝える工夫が『配慮』ではなく『当たり前』になっていく感覚がありました。アクセシビリティという概念に馴染み始めたのはその頃からです」

*2016年に開館。全上映作品に日本語字幕や音声ガイドを付け、完全防音の鑑賞室や車椅子スペースなどを設置するなど、だれでも楽しめる映画館をめざしている

https://chupki.jpn.org/

いま取り組んでいるのはウェブサイトの改善です。写真美術館のアクセシビリティに関する情報がまとまったページを新たに作っているところです。また、聴覚支援機器や視覚支援機器の導入、やさしい日本語版の施設紹介パンフレットの制作にも取り組むほか、館内サインの見直しなど、日々気づいたことはこまめに改善しています。

「美術館は、作品を見る人にとって一番良い方法で展示をしています。そのため、掲示する情報は厳選して出していますが、サインに英語が併記されていなかったり、案内が置かれた場所がわかりにくかったりすることがあります。アクセシビリティとは、障害のある方への対応のことだけを指す言葉ではありません。来館されるさまざまな方のことを考え、些細にみえることでも気づいたことは改善しています。お客さまからのご指摘やアンケートのコメントなどが、きっかけになることもあります」

これまでは対応が追いつかなかった部分も、社会共生という担当者がいることで、さまざまな声が受け止められていくでしょう。一方で対話しながらの鑑賞と、静かな空間での鑑賞のように、同じ場では成立しづらいこともあります。

「もちろん、すべてのニーズを一度にかなえることはできません。時間や場所をわけたりなにかツールを使ったりすることで、その人その人に合ったペースやスタイルで鑑賞するほうがいいこともある。その結果として、同じものを見て楽しむ体験が共有できたり、美術館で過ごす時間がもっと豊かになるといいなと思っています」

理想は「いつ、だれがきても楽しめる美術館」。そのためには「なるべく自由度を高くしたい」と言います。常にあらゆる状況を想像し、選択肢を模索する仕事。舟之川さんを通して社会共生担当のクリエイティブな一面が見えました。

(後編につづく)

取材・文:佐藤恵美 撮影:栗原論