![]()

![]()

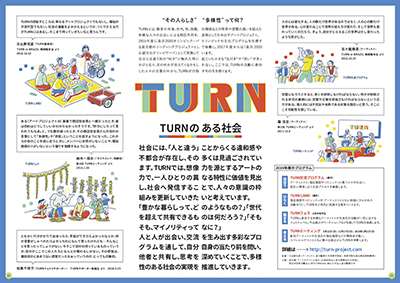

“その人らしさ” “多様性”って何?

TURNとは、障害の有無、世代、性、国籍、住環境などの背景や習慣の違いを超えた多様な人々の出会いによる相互作用を、表現として生み出すアートプロジェクト。2015年度に東京2020オリンピック・パラリンピックの文化プログラムを先導する東京都のリーディングプロジェクトとして始動し、2017年度からは「東京 2020公認文化オリンピアード」として実施しています。

自分とは違う別の“何か”に触れた時に起こった小さな“気付き”や“思い”がきっかけとなり、次の何かが見えてくるかもしれない。ここでは、TURNの活動に参加した人々の言葉の中から、TURNが目指すその先を探ります。

※掲載した情報は、2019年3月現在の情報です。

社会には、「人と違う」ことからくる違和感や不都合が存在し、その多くは見過ごされています。TURNでは、想像力を源とするアートの力で、一人ひとりの異なる特性に価値を見出し、社会へ発信することで、人々の意識の枠組みを更新していきたいと考えています。 「豊かな暮らしって、どのようなもの?」「世代を超えて共有できるものは何だろう?」「そもそも、マイノリティってなに?」 人と人が出会い、交流を生み出す多彩なプログラムを通して、自分自身の当たり前を問い、他者と共有し、思考を深めていくことで、多様性のある社会の実現を推進していきます。

-

TURNの目指すところは、単なるアートプロジェクトでもないし、福祉の次世代型でもない。

社会の基盤をよみかえるというか、つくりかえる力がTURNにはあるし、そこまで持っていきたいなと思うんです。

日比野克彦(TURN監修者)

TURN in BRAZIL 帰国報告会より 2016.10.22

TURN LAND

-

ある(アートプロジェクトの)事業で商店街会長と一緒だったとき、彼は初めはどうしていいかわからなかったそうです。「好きにしろって言われてもなあ」と。でも数年経ったとき、その商店街会長さんが自分の言葉として「多様性」や「許容」ということを話すようになった。これからの街のことを話し合うときに、メンバーに女性がいないことや、福祉施設の人がいないという偏りを指摘するようになった。

鈴木一郎太(「大と小とレフ」取締役)

第4回TURNミーティング より 2018.1.28

TURNフェス

-

ともかく行きがかりで出会ったら、手話ができたらよかったなとか、何か言葉がしゃべれたらよかったのになんて思ったけれども… そんなことを思ったってしょうがない。今そこで自分の持っているものっていうか、自分がここでこの人たちとなんとか関わるしかない。その感覚は、普段自分にあまりない感覚だったなぁっていうのが、とっても印象的。

和島千佳子(TURNフェス4サポーター)

TURNサポーター勉強会より 2018.5.23

-

人の心は変化する。人の数だけ世界があるのではなく、人の心の数だけ世界がある。心が変わることで、世界の捉え方が変わり、そして世界も変わっていくのだろう。きょう、自分がとらえるこの世界は少し変わったような気がした。

五十嵐靖晃(アーティスト)

TURN in BRAZIL 帰国報告会より 2016.10.22

TURN交流プログラム

-

完璧になろうとすると、多くを排除しなければならない。何かが排除される状況の裏側には、完璧や正解を目指さなければならないという圧力がある。個人的には不完全や未熟である状態を面白いと思う。そこに可能性を感じている。

藤浩志(アーティスト)

第2回 TURNミーティングより 2017.10.8

TURNミーティング

-

2019年度のプログラム

出会う

TURN交流プログラム (通年)

アーティストと、福祉施設やコミュニティに集う人々が出会い、相互に関係し合う交流プロセスを構築します。

ひらく

TURN LAND (通年)

福祉施設やコミュニティが、アーティストとともに地域にひらかれた活動を行い、TURNを日常的に実践する場をつくります。

集まる

TURNフェス 8月中旬予定

TURNに参加する多様なアーティストや交流先の活動が一堂に会するフェスティバル。作品展示やワークショップなどを通してTURNを体感します。

考える

TURNミーティング 5月12日(日)、11月17日(日)、2020年2月2日(日)

参加アーティストや交流先の福祉施設などの関係者が集い、スペシャルゲストとともに様々な視点からTURNを考察します。

監修│日比野克彦(アーティスト、東京藝術大学美術学部長・美術学部先端芸術表現科教授)

主催│東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、特定非営利活動法人Art’s Embrace、国立大学法人東京藝術大学

](https://www.rekibun.or.jp/wp-content/uploads/2023/04/museum_logo01_off_ccbt.png)