芸術文化による共生社会の実現に向けた“新たなコミュニケーションのあり方”を創造する「だれもが文化でつながるサマーセッション2023」が、2023年7月29日(土)〜8月6日(日)、東京都美術館で開催されました(主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京)。昨年度行われた国際カンファレンス「だれもが文化でつながる国際会議」を受け、今年は「アクセシビリティと共創」をテーマに設定。様々な分野の専門家やアーティストを招き、文化施設での取り組みや最先端テクノロジーの活用などについて【トークセッション】【レクチャー&ワークショップ】【展示】【パフォーマンス×ラボ】が行われました。ここでは、8つのトークセッションから、特に“共創”にフォーカスしたセッション1「文化的『社会的処方』と共創の場」、セッション8「共創するとは何か〜文化的実践を通じて〜」に焦点を当ててレポートします。

![]()

![]()

事業ニュース

「だれもが文化でつながるサマーセッション2023」“共創“にフォーカスした2つのトークセッションをレポート

- タグ

- シンポジウム

薬の「処方箋」代わりに、アートや地域とつながる「文化的処方」

伊藤達矢(東京藝術大学社会連携センター 特任教授。副センター長。「『共生社会』を創るアートコミュニケーション共創拠点」プロジェクトリーダー)

稲庭彩和子(独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター 主任研究員)

中野敦之(神奈川県民ホール 館長付 事業課員)

モデレーター:森司(アーツカウンシル東京 事業部事業調整課長)

セッション1では、東京都美術館と東京藝術大学と市民が連携する「とびらプロジェクト」など、2011年から10年間にわたり「アートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインプロジェクト」を行ってきた伊藤達矢さんと稲庭彩和子さんを中心に、イギリスではすでに行われている、保健医療システムと芸術文化が協力し、アートを処方する「文化的処方」について解説。日本でどのような文化的展開や共創の場が可能か、日本における国や大学での構想と始動について発表しました。

イギリスでは、望まない孤独・孤立などその人の置かれている社会的状況が病気の一因となっている患者に対し、薬の処方箋を出すのではなく、人との関わりが生まれる地域資源と繋がる処方箋を出す、これを「Social Prescribing(ソーシャル・プリスクライビング)」と呼び制度化しています。医療者と当事者の間をつなぐ非医療者の専門職である「リンクワーカー」が当事者の話をよく聞き、その人に合ったサークル活動やミュージアムのプログラムなどに繋げ、人との関わりや地域コミュニティと繋がることができるように橋渡しをします。このイギリスでの実践を参照しつつ、日本でもアートや文化を介し望まない孤独や孤立を防ぐ「文化的処方」と名づけた取り組みを始めるところです。

まず東京藝術大学の伊藤達矢さんは、同学で今年度(2023年)4月にスタートした「『共生社会』をつくるアートコミュニケーション共創拠点」を紹介。国立科学技術振興機構(JST)の「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」に採択された事業で、超高齢社会における望まない孤独や孤立の問題に取り組んでいます。当事者をクリエイティブな体験やレジリエンスの高い地域の取り組みにつなげるために、アートが接着剤のような役割となり、医療機関、福祉機関、テクノロジー、コミュニティのネットワーク、自治体、海外の研究機関、NPOなど39の拠点と連携。一人ひとりに合ったケアと社会参加のデザインをともに考える仕組みづくりを行っていきます。「2030年以降のNEXT SDGsを見据え、これから開発されるサービスやテクノロジーが人を本当に豊かにするのか、“こころ”の部分まで考えていきたい」と展望を述べました。

続いて稲庭彩和子さんは、いかにアートが人々の健康やウェルビーイングに良い影響を与えるか、イギリスの超党派の議員連盟が調査した「クリエイティブヘルス」の報告書を紹介しました。2023年3月末に新たな部門として国立美術館の本部内に発足し稲庭さんが主任研究員を務める「国立アートリサーチセンター」でも「健康とウェルビーイング」という事業が始まり、1月にイギリスで行ったリサーチから、特に貧困や高齢化といった社会課題を抱えるマンチェスター市立美術館の分館であるプラット・ホールの実践を例に挙げました。

2017年にイギリス超党派の議員連が発表した「クリエイティブヘルス」に関する報告書。(日本語版は国立アートリサーチセンターから10月に発行された。無料で閲覧可能。)アートがいかに人々の健康やウェルビーイングによい影響を与えるか、さまざまなエビデンスをもとに数値で示されている

「(美術作品の)コレクションを見ながら、オンラインで集まった人でお喋りするなかで、参加者のさまざまな記憶が語られます。このワークショップにはウェルビーイングな状態をつくる効果があり、イギリスの担当者はそれを『ビロンギング(帰属性)』と言っていました。ウェルビーイングとは「つながりの感覚」のことだと。例えば、人と人は正面から“つながろう”と言ってもなかなか繋がりにくいわけですが、作品を介することで、自身の内面と対話したり、お互いの背景にある文化を理解できたりする。そこに有機的なつながりの可能性がある」と語りました。

最後に、神奈川県民ホールの中野敦之さんが登場。大学時代の恩師である唐十郎さんの指導を受けて始めたテント演劇の経験などから街場での活動が得意な中野さんは、2022年、11か月間文化庁の派遣研修に行っていたロンドン南東部デプトフォードにあるアートセンター「The Albany」での経験を話してくれました。

「The Albany」は、ロンドンのワイルドな地域にある150席の小さな劇場で、同じ建物内には劇団やダンスカンパニー、図書館、集会施設、学童広場、ラジオ局などを収容。手芸や合唱、ジャンベなどのシニア向けワークショップ、人生経験を活かした移動型演劇、環境問題をテーマにしたポエトリーなど多彩な活動を紹介しました。「みんな歌ったり踊ったりすることが大好きで、学習障害のある人たちもクラブイベントが大好き」。父兄がマッサージを受けられるサービスや、月曜朝のシンポジウムでクロワッサンと紅茶やコーヒーの無料提供もあるそう。「保育園に子供を預けて立ち寄るお母さん、40歳でジャマイカから移住してきたおばあさんとかが熱心に参加している。本当に街の人たちのための劇場であると実感した」といいます。

老朽化のため令和7年から休館予定の神奈川県民ホールでも「自分たちは社会課題を解決できますよという余裕の姿勢であるより、もっともっと必死で、芸術文化や文化施設が皆さんの社会や生活の実態、時には人間の業みたいなものともダイレクトにつながり、根を張れるようにしたい。本当に必要とされる公共ホールでありたい」と、劇場再建に賭ける思いを語りました。

「ずれ」を楽しみながら、一緒に何かをつくることがケアになる

西尾美也(東京藝術大学 准教授)

伊藤亜紗(東京工業大学 教授)

モデレーター:森司(アーツカウンシル東京 事業部事業調整課長)

セッション8は、アーティストの西尾美也さんによる「装いとコミュニケーション」をテーマとするプロジェクトの報告から始まりました。西尾さんは、大阪市の文化事業で西成区を拠点に活動を行う「ブレーカープロジェクト」の依頼で、2016年から地域の高齢者と共同制作を行い、2018年から「NISHINARI YOSHIO」というファッションブランドも展開しています。

「元たんす屋の空き店舗で、週2回、編み物や手芸が得意なおばちゃんたちが集まって活動しています。過去の服を分解して他の人とパーツを交換してみたり、写真をもとに昔着ていた服を再現してみたり。継続的に毎週同じ場所で同じメンバーとプロジェクトができるのは恵まれた環境で、お互い学び合っていく時間でした」

2018年、ブランドを立ち上げ商品化する際の最初のお題は「身近な人を思い浮かべてその人のための服を作る」ということでした。そこから、片足が不自由な人のためにファスナーが80センチほどある「アシンメトリーパンツ」、鶏肉屋の店主が火傷しないよう腕を守る「やきとりジャケット」などが生まれました。「西成のおっちゃんや海外からの移住者に商品撮影のモデルになってもらうことで地域につながりが生まれたり、梅田の百貨店で商品を扱っていただいたり。いろいろなコミュニケーションが詰まっています」。

現在は、それぞれのメンバーが自分にとっての“最後の3着”を考えるというお題が出されています。展示室には、西成の“たんす屋”が再現され、完成したそれぞれの1着目が展示されていました。さらに2着目、3着目にどんなものをつくるか、議論が交わされているそうです。

続いて東京工業大学教授の伊藤亜紗さんが、共創や協働研究の具体例を3つ紹介しました。「障害や病気の方などの、その身体だからこそ見えている社会の姿や、どんな工夫をしながら身体を使っているのか、直接お話を聞いて研究しています。研究者と研究対象というよりは共創の状況に近いことをしていると思います」。

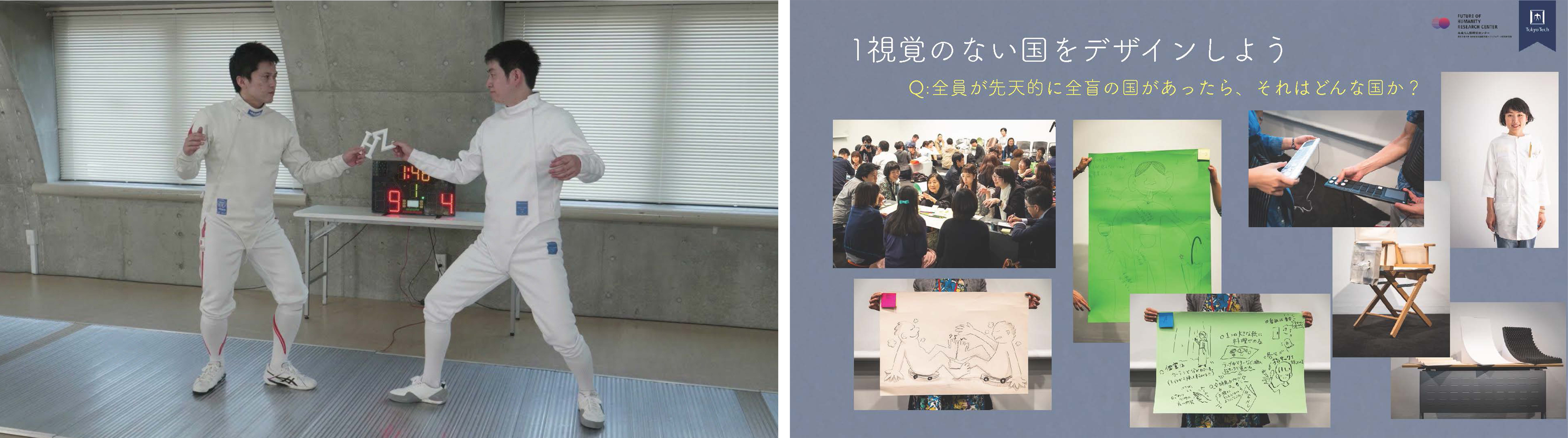

なかでも、視覚障害者と一緒にスポーツを楽しむ「見えないスポーツ図鑑」が印象に残りました。12種目のスポーツ選手や指導者にそのスポーツをしている時の本質的な感覚について聞き、一緒にその感覚を日用品で翻訳する。例えばフェンシングは、手首を柔らかく動かして相手の動きについていきながらすっと交わして突く。その防御と攻撃が一瞬で変わる体験を、剣の代わりにアルファベットブロックを絡ませて、一方は外されまい、一方は外そうとする競技に置き換えました。

「スポーツ観戦に全盲の方が参加できないとなったときに、ふたつ考え方があると思うんです。ひとつは行われている情報を何らかの形で伝えるアクセシビリティと言われるような発想。でも私たちは、参加できない人が参加できるような状況をつくってしまおうと発想しました。その人の視点を借りるとそれまで見えていなかった側面に私たちも気づくことができます。それぞれの種目を翻訳して体験すると、晴眼者が実際に試合を見たときにも解像度が上がります」。

最後に、会場を笑わせ和ませた、西尾さんのプロジェクトに参加している女性の言葉を紹介します。「(西尾さんから)難題がいっぱい来るから覚悟しておいた方がいいよって言われたんです(笑)。私はミシンはできるけれど刺繍はできない。けれども先輩たちが刺繍を教えてくれました。“たんす”に来ている皆さん、優しくて寛大です」。

西尾さんと女性たちのやりとりを聞いていた伊藤さんが「無茶振りは大事ですね(笑)。西尾さんも相手のポテンシャルを信じているからこそ、高いハードルのお願いをしているのでは」と尋ねると、西尾さんは「共創ではなく、ともに自由になるという言い方をしています。お互いが持っている技術とか常識とか、無茶ぶりによって僕もやったことないことを一緒にやってみるということかなと思います」と答えました。森さんも「お互いの“ずれ”を楽しむチャーミングな取り組み」と評していました。

「共創」についてディスカッションするなかで、伊藤さんは「新鮮な冒険に連れ出してくれる人がいたとしたらその人が共創相手」「最初の問いに別の問いがくっついてきたり、重なったりして、変わっていく状況が常にあるところが面白い。西尾さんのプロジェクトも、問いが変化することが最大のケアというか、回復なのではないかと思います」。さらに森さんは「“だれもが”というとき、裾野が広い感じと、だれもじゃないけど面白い尖った部分、この二つのバランスの取り方が重要で、西尾さんのプロジェクトは両方のベクトルが入っている」と語りました。

全体を通じて、文化芸術は社会的に役立つという発想より、一緒に何かするという発想が大事かもしれないと思わせられました。2025年「デフリンピック」のアクセシビリティに向けてもヒントになる時間となりました。

取材・文:白坂由里 写真提供:アーツカウンシル東京

■「だれもが文化でつながるサマーセッション2023」

特設サイト https://creativewell-session.jp/

各トークセッション、レクチャー&ワークショップのレポートは以下よりご覧いただけます。

https://creativewell.rekibun.or.jp/activity/detail/summersession2023/

session1. 文化的「社会的処方」と共創の場

開催日時:2023年7月29日(土)13:15~15:00

登壇者:稲庭彩和子[国立アートリサーチセンター 主任研究員]、中野敦之[神奈川県民ホール 館長付 事業課]、伊藤達矢[東京藝術大学 特任教授]

モデレーター:森司[アーツカウンシル東京 事業調整課長]

session2. ろう者による表現

開催日時:2023年7月29日(土)15:30~17:00

登壇者:根本和徳[めとてラボ]、西雄也[デフアート研究者]

モデレーター:管野奈津美[Re; Signing Project代表]

session3. ふれることから出会う世界

開催日時:2023年7月30日(日)11:15~12:45

登壇者:岡野晃子[映画『手でふれてみる世界』監督、ヴァンジ彫刻庭園美術館 副館長]、半田こづえ[明治学院大学 非常勤講師]

モデレーター:茂木一司[跡見学園女子大学 教授]

session4. 来館しやすい美術館

開催日時:2023年7月30日(日)13:30~15:00

登壇者:竹内利夫[徳島県立近代美術館 学芸員]、亀井幸子[徳島県立近代美術館 主席]、森山純子[水戸芸術館現代美術センター 教育プログラムコーディネーター]

モデレーター:大内郁[東京都渋谷公園通りギャラリー 文化共生課長]

session5. 劇場・ホールにおける共創的体験

開催日時:2023年7月30日(日)15:30~17:00

登壇者:近藤良平[彩の国さいたま芸術劇場 芸術監督]、梶奈生子[東京文化会館 事業企画課長]

モデレーター:中村美亜[九州大学大学院芸術工学研究院 教授]

session6. デフリンピックに向けて

開催日時:2023年7月31日(月)10:00~11:30

登壇者:大杉豊[筑波技術大学 教授]、清水言一[喜多能楽堂 館長]

モデレーター:江副悟史[俳優]

session7. 情報保障とテクノロジー

開催日時:2023年7月31日(月)12:30~14:00

登壇者:中野夏海[日本科学未来館 科学コミュニケーター]、設楽明寿[筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科]

モデレーター:阿部一直[東京工芸大学 教授]

session8. 共創するとは何か~文化的実践を通して~

開催日時:2023年7月31日(月)14:30~16:00

登壇者:西尾美也[東京藝術大学 准教授]、伊藤亜紗[東京工業大学 教授]

モデレーター:森司[アーツカウンシル東京 事業調整課長]

](https://www.rekibun.or.jp/wp-content/uploads/2023/04/museum_logo01_off_ccbt.png)